“十三五”以来,我校科技工作深入贯彻落实习近平总书记关于科技创新的重要思想,坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,积极融入国家和省科技创新驱动发展的重大改革,在深化科技体制改革、提升科学研究水平、增强社会服务能力等领域着力进取、合力攻坚,赢得一系列建设国内一流高水平医科大学新征程的标志性成果,取得科研项目、成果产出、平台建设、产学研合作、学术交流与合作等工作的全面推进,展现了锐意改革、攻坚克难的奋斗姿态,实现了科技核心竞争力的显著提升,对学校事业发展和进步起到了重要的支撑引领作用。

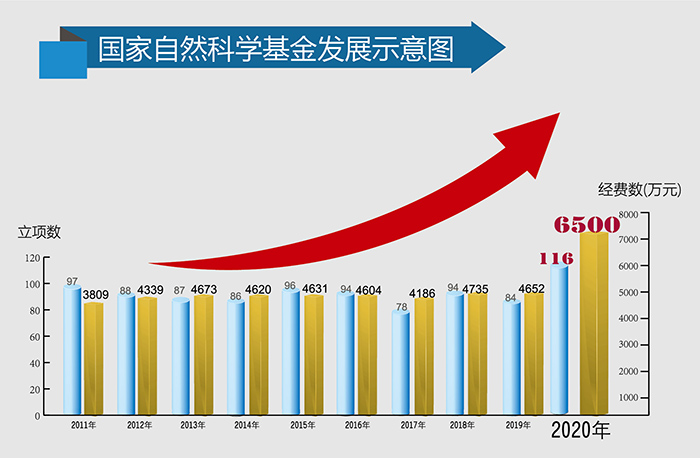

国家级科技项目规模发展,取得历史性新突破。“十三五”以来,我校纵向科技项目立项2292项,经费达4.56亿元,较“十二五”增长43.05%。国家级项目经费占总经费的58.9%,是研究的主力军。作为学校国内高水平医科大学和“双一流”高质量建设的重要指标任务之一,国家自然科学基金立项466项,总资助经费达2.47亿元,并在2020年度取得历史性突破——立项116项,同比增长38.1%;资助经费6500.95万元,同比增长39.7%。不仅连续17年稳居安徽省属高校首位,而且年度国自然立项数在省属高校中率先突破百项。同时,我校还获得国家哲学社会科学基金3项,“重大新药创制”国家科技重大专项1项,国家军工项目子课题2项,国家重点研发计划子课题3项,国家级科技项目实现规模化持续发展。

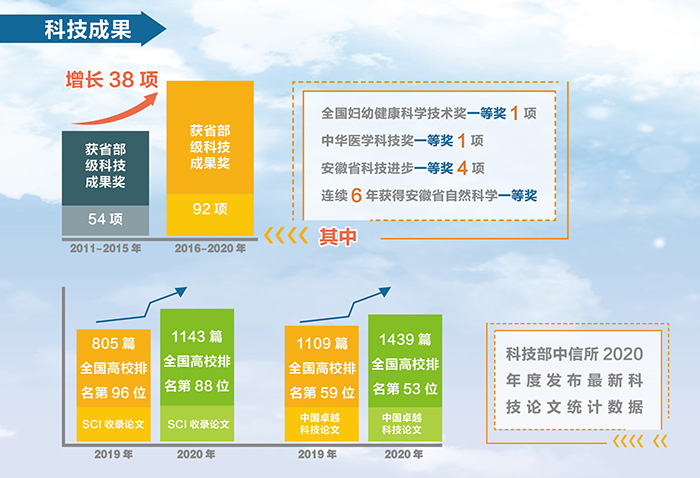

重大原创性成果持续涌现,实现量和质齐进位。“十三五”以来,我校以第一完成单位获得省部级科技成果奖92项,较“十二五”增长38项,其中全国妇幼健康科学技术奖一等奖1项,中华医学科技奖一等奖1项,安徽省科技进步一等奖4项,连续六年获得安徽省自然科学一等奖。2020年取得新突破,首次在同年度获得3项安徽省科学技术一等奖奖励,彰显了我校科技创新领域的实力和水平。此外,学校科技论文发表相关指标也实现了全面攀升。国家最新科技论文统计数据显示,2019年度(科技部中信所2020年发布),我校发表国内科技论文2263篇,在全国高校排名第16位,连续六年跻身全国二十强;发表SCI收录论文1143篇,全国高校排名88位,较2018年增长338篇,排名上升8位;有1439篇论文入选中国卓越科技论文,全国高校排名第53位,较2018年增长420篇,排名上升6位。

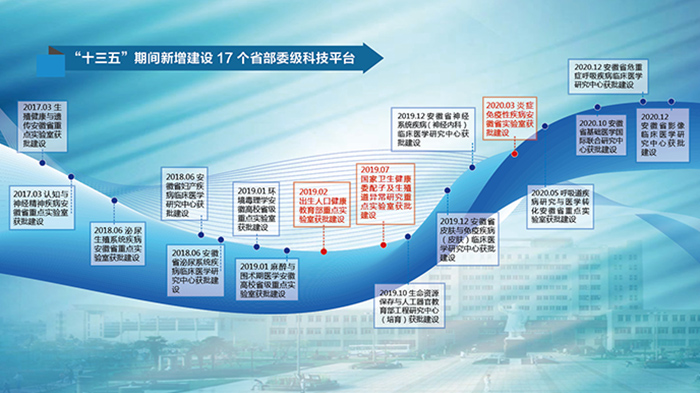

科技平台层次规模双提升,支撑效能显著增强。科技平台是科技创新体系的重要组成部分,是科技事业发展的支撑力量。近年来,学校着力推进“一个网络平台、两个中心、多个省部级布点”建设,提升基础设施条件,优化资源配置,促进开放共享,打造高水平科技支撑平台体系。建成校级科研实验中心,搭建细胞组学系统、蛋白质组学系统、基因组学系统、代谢组学系统、电镜平台、准备系统等六大平台;建强实验动物中心,配置动物实验室、细胞培养室、转基因实验室、微生物和寄生虫检测室、病理切片室等功能用房。开发应用“大型科研仪器和共性实验技术网络共享平台”,以网络预约带动实体共享,积极提供平台服务和技术支持。新增建设17个省部委级科技平台,包括学校首个“一室一中心”安徽省实验室,1个国家卫生健康委重点实验室,1个教育部重点实验室,省部委级科技平台建设规模达到37个,形成了多学科、多类型、多层次较为完备的科技平台体系,有力支撑了学校高水平科学研究工作的深入开展。

学术交流和合作纵深拓展,注入协同发展合力。学校坚持“开放共享、合作共赢”的理念,不断强化协同创新,推进科技交流与合作纵深拓展。学术交流活动繁荣发展,与国际低温生物学会合作举办20多个国家和地区参与的“世界低温生物科技与生命资源库大会”;打造“安徽医科大学张锡祺论坛”,以“开放、合作、创新、共赢”为宗旨,鼓励和而不同,推动学术创新,汇聚专家学者进行广泛而深入的研讨和交流;与美国国立卫生研究院建立战略合作关系,合作举办肝脏炎症、代谢和药物新靶点研究国际论坛;自2010年起,坚持每年举办科技学术年会,年会业已成为年终岁首安医科技人的学术生活惯例以及欢聚、学习、交流与分享的重要平台。科研攻关合作深入推进,主动对接长三角区域一体化发展国家战略机遇,积极融入安徽省“四个一”创新主平台决策部署,加入合肥综合性国家科学中心大健康研究院建设,牵头成立安徽省高校大健康合作委员会,与军事科学院、北京航空航天大学、中科院合肥物质科学研究院等单位,以及美国、德国、英国、日本等多个国家的高等院校开展实质性科研合作,不断完善融会创新,取得了一系列重要合作研究成果。“十三五”以来,我校作为第一作者单位,牵头完成的国际合著论文达508篇,较“十二五”增长300篇。

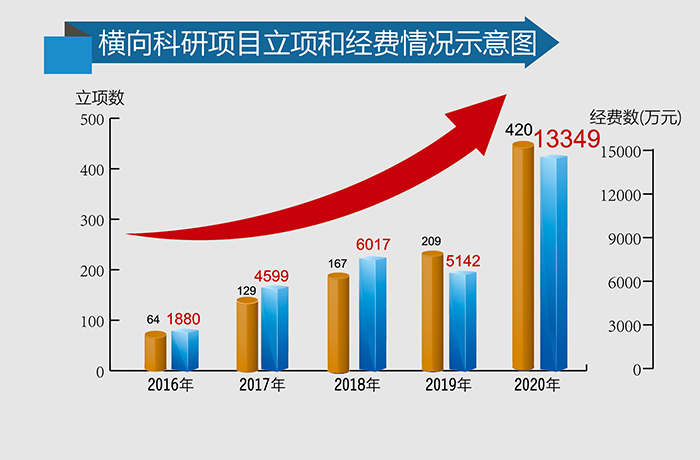

积极推进产学研深入融合,转化效益明显提升。学校不断加强产学研一体化深度融合,推动科技成果转移转化,积极提高安医科技事业对社会经济发展的贡献力。“十三五”以来,获横向科研经费3.1亿元,其中2020年度首次突破亿元大关,达1.33亿,较2019年度增长0.82亿元,增长率达160%;获授权国家发明专利58项,其中2020年获授权21项,较2019年增长10项,增幅显著;承担“重大新药创制”国家科技重大专项项目《生殖系统疾病新药临床评价技术平台建设》,持续推进创新药物临床试验技术研究及应用平台建设;深化校企合作,与合肥德铭电子、安徽济人药业、亿帆医药、欧普康视等企业签订战略合作协议,积极开展学科交叉融合、医学人才培养、临床应用开发、创新研发生产等领域合作,取得了标志性转化成果。学校与合肥德铭电子在微创外科智慧医疗和移动智慧诊疗云平台建设领域开展深入的产学研用合作,开发了“4K(5G)一体化智能腔镜系统”“德医云移动智能诊疗云平台”“HDMS高清视像管理系统”“微创规范化培训腔镜系统”“基于5G通讯的4K便携式无线内窥镜摄像及光源系统”“显微外科显像及照明系统”等。其中,由省教育厅协同创新项目资助的《4K(5G)腔镜系统关键技术与产业化》,是全球首创高度融4K内镜摄像、内镜冷光源、电源于一体,率先解决了微创诊疗装备的微型化、信息化和智能化,有望打破国外技术垄断,推动我国微创装备研发能力实现并跑甚至领跑。此外,我校研究团队发表的中西医结合(国家卫健委新冠诊疗指南四、五、六、七、八诊疗推荐用药疏风解毒胶囊)治疗病毒性疾病的文章被多次引用,有力推动了世界医学界对中医药临床价值的认可,促进了世界对于中医药抗疫的关注和中医药产品的出口,带动了中医药产业的发展。

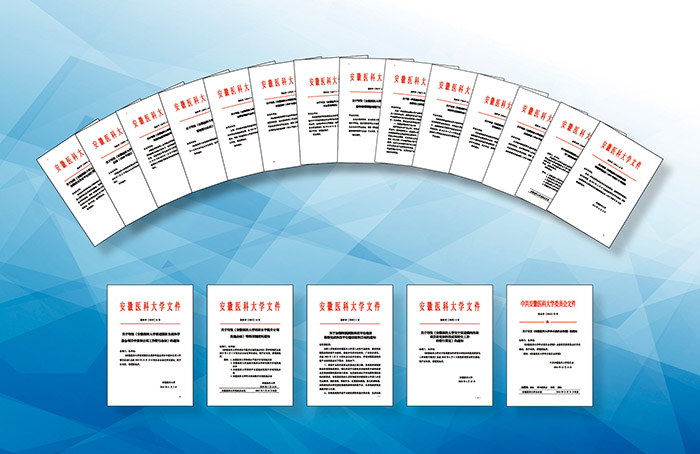

健全体制机制推进内涵建设,营造良好科技生态。学校深入贯彻党的科技方针政策,主动融入国家、安徽省科技创新驱动发展的重大改革,科学谋划,合理布局,全校科技工作者齐心协力,不断建立健全科技事业体制机制,营造良好科技发展生态。2017年,学校新一届学术委员会正式成立,组成人员设置上坚持向一线学者、有学术代表性的学者倾斜,严格限定校党政领导、部门负责人担任委员的人数。这也是我校建立健全现代大学制度,加快高水平医科大学建设步伐的重要部署。打造重大科技工程引领发展,从“四个培育”计划,到创新能力提升“135”工程,再到最新一轮科技工程“四个提升计划”,积极发挥引领支撑作用。完善各类科技文件管理制度,做到制度先行、有章可循。以科研项目和经费管理为中心,多部门协同,围绕科技项目结题、科技成果转化、科技项目经费配套、直接费用管理、间接费用管理、科研经费预算管理、横向课题经费管理等11个方面,共计出台15个文件制度,形成了较为完备的科研经费管理政策体系。同时,坚持解放思想、锐意改革,出台包括国家级项目激励办法、国家级项目申报指导教师制、带有约束性的促进国基金申报和立项工作暂行办法、促进横向科研项目研究和科技成果转化工作暂行规定等在内的新制度和机制,以政策为杠杆,更好地激发我校广大科研人员积极性和创造性,推动学校科技核心竞争力的加快提升,为高水平医科大学建设打下更为坚实的基础。

奋发有为创佳绩,百尺竿头再登攀。“十三五”以来,在全体教职医护员工的辛勤付出和共同努力下,我校科技工作取得了一系列令人可喜的工作成绩,特别是在2020年,突破了多年来的一些发展瓶颈,呈现出良好的发展态势。这些成果让我们能够更加信心百倍地踏上“十四五”的奋斗征程,安医科技工作者们也必将在更广阔的舞台上,锐意进取、开拓创新,乘势而上,绘就高质量科技蓝图,砥砺前行,谱写“十四五”创新发展新华章! (科技产业处 程凡)