近日,第二附属医院放射科医师李欢联合安徽大学海子娟副教授,以第一作者身份在国际著名学术期刊《诊断治疗学(Theranostics)》(IF=11.556)上发表了文章题为《在低、高场强下同时实现肝脏肿瘤T1、T2增强效果的磁共振成像(Simultaneous enhancement of T1 and T2 magnetic resonance imaging of liver tumor at respective low and high magnetic fields)》的研究论文。该院为第一作者单位,该院放射科主任王龙胜和东南大学梁高林教授为共同通讯作者。

该研究通过修饰临床广泛应用的小分子磁共振造影剂,利用原位肿瘤高表达的酶控自组装策略,使得小分子磁共振造影剂自组装成大分子并滞留在肿瘤部位,同时实现磁共振成像T1和T2增强效果,这种策略能够明显提高诊断的敏感性和特异性。

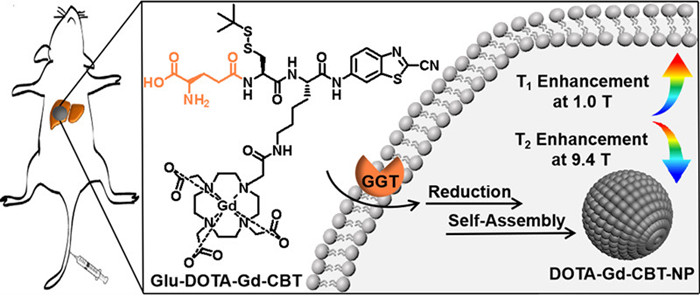

近年来,肿瘤靶向的智能磁共振造影剂已成为研究热点,目前临床使用的磁共振造影剂为小分子,仅具有T1增强效果,缺乏特异性和敏感性。该研究合理设计并合成了一种含Gd的“智能”探针Glu-Cys(StBu)Lys(DOTA-Gd)-CBT(Cy-CBT),探针被肝癌细胞特异性摄取后首先会被细胞膜上的γ-谷酰基转肽酶切割,然后进入细胞内被谷胱甘肽还原并进一步通过π-π堆积原位自组装成含Gd的纳米粒子(DOTA-Gd-Cbt-NP),在肿瘤部位聚集,提高了造影剂在肿瘤局部的浓度(见下图)。研究在肿瘤模型小鼠上验证了其优异的肿瘤靶向和在低磁场下T1增强和高磁场下T2增强的成像效果,进一步提高了肝癌的早期诊断能力。

该项目研究得到国家自然科学基金(批准号21725505、21904002和22074016)安徽省基金(批准号2008085QB94)及安徽医科大学第二医院临床研究孵化计划(批准号2020LCZD18)的资助。(第二附属医院)