斩获国家级A类赛事奖项3项、省级B类赛事奖项8项、校级奖项11项,科研项目中获得国家级大创项目3项、软件著作2项、外观专利1项,接连取得国家励志奖学金、良医成长计划奖学金、启航一等奖学金之外,“安徽医科大学普盛医疗十佳自强之星”、校级“十佳本科生”“三好学生”等称号也收入囊中……

一个又一个荣誉,一张又一张奖状,对生物医学工程学院2021级生物医学工程专业的黄海兵而言,是奋斗经历的记录,也是他大学四年青春的见证。

“值得回忆的事情太多了,但最让我印象深刻的,还是大二暑假的那次竞赛。”

黄海兵所说的竞赛是全国大学生电子设计竞赛。回顾大学生活,提到两年前的那段参赛时光,即将毕业的他表示仍仿若昨日。

到底是怎么样的一段经历如此难忘?让我们一起回到2023年的暑假,去了解黄海兵的故事。

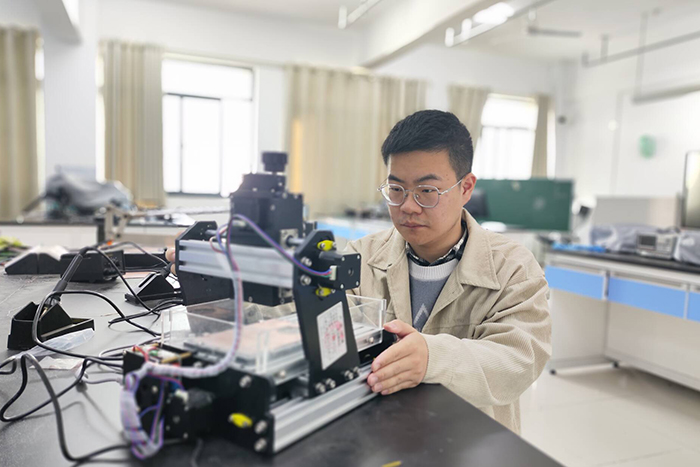

实验室里的“84小时”

2023年暑假,全国大学生电子设计竞赛的战鼓擂响。这是一场对智慧、毅力与团队协作的极限考验——参赛者必须根据命题,在四天三夜内从零开始完成一项电子设计。

怀揣着对电子设计的热爱与挑战自我的决心,黄海兵以负责人的身份,组队踏上了这场没有硝烟的“战争”。彼时,实验室成了他们的临时“作战室”,从竞赛开始的那一刻起,窗帘紧闭、分秒如金,大家仿佛与世隔绝,全身心投入到这场智力与耐力的“马拉松”中。

2023年8月2日上午8:00,竞赛题目准时揭晓。黄海兵团队迅速剖析任务要点,凭借扎实的专业基础,精准锚定技术路径。16:00,设计框架初具雏形,但首次搭建加法器电路并通电测试时,示波器上的输出信号波形如同一头桀骜不驯的野马,嘈杂且狂乱,完全偏离了预期。

回忆比赛第一天就拉响的“警报”,黄海兵表示大脑当时瞬间紧绷,一度“宕机”。但他也知道,这场竞赛容不得半点停滞。作为团队的“主心骨”,必须稳定军心:“大家伙儿别慌,有问题必有原因,咱们挨个儿来找找,肯定能揪出Bug!”

随即,他带领大家开启了一场细致入微的“排障之旅”。团队从复盘原理图开始,不放过任何一个元件参数,最终查找到初始选型的滤波电容在高频段性能欠佳,容易引起信号畸变。于是,大家火速更换电容型号,焊接、调试一气呵成,但信号依旧微微晃动,似在跟他们捉迷藏。黄海兵又将目光聚焦于电源模块——果不其然,电源纹波超出预期,为电路带来大量“杂质”。他连夜重新设计电源电路,更换供电方案,以减少干扰,团队成员们也力所能及做好辅助工作。实验室里,键盘敲击声、翻找元件的窸窣声、示波器的电流声交织在一起,焊锡丝的青烟袅袅升腾,混着年轻科研人不屈的汗水;微弱的电路指示灯,映照着他们坚毅的脸庞。

时间分秒流逝,墙上挂钟的指针已来到次日凌晨2:00。可纵使熬红了眼、酸麻了腰,也无人退场。2:17,当黄海兵将修改后的电路板接入测试台,所有人的肩膀都绷得笔直,目不转睛盯着示波器的荧光屏。当杂乱的波形以肉眼可见的速度趋于平稳、最终勾勒出一条流畅的正弦曲线时,团队所有人困意全消,满心尽是“拿下”的豪情:“成了!成了!”

赛程过半,可黄海兵和伙伴们仍不敢掉以轻心,因为他们知道第三天上午即将迎来另一道难关。

果不其然,题目的“程序要求”复杂得像一座迷宫,黄海兵穿梭其中,设计算法、优化流程。困意来袭,他便用冷水冲把脸,或和队友轮流打个盹,保证战斗力不断。8月4日18:00,程序跑通那刻,实验室爆发出压抑许久的欢呼,他们知道,这场硬仗,赢了!5日20:00,封箱的那一刻,黄海兵不禁长舒一口气。

最终,他们提交的设计以其卓越性能、稳定表现,一路过关斩将,斩获全国一等奖。

这84小时,是黄海兵科研之路上的荣耀勋章,更是他攻克难关、追求卓越的生动注脚。“84小时的磨难与胜利,深深刻进我骨血,时刻提醒我,科研之路虽布满荆棘,但敢于攻坚、永不言弃,定能开拓新境界。”

实验室外播撒科学“种子”

“大一下学期开学,在学院本科生导师制的推动下,我加入了由梁振老师和张盛昭老师负责的智慧医疗仪器实验室,从此打开了科研创新的大门。”谈及自己的科研启蒙,黄海兵这样说道。

科研创新之路上,黄海兵肆意释放着自己的热情和奇思妙想。不仅是全国大学生电子设计竞赛,他和团队的伙伴在第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛(A类赛事)也有所斩获——凭借“新一代脑科学时序测量系统”获得国家级铜奖,该系统革新了脑科学数据采集方式,为神经科学研究添翼助力。

此外,他积极投身自闭症儿童诊断项目,利用眼动仪精准捕捉儿童视觉焦点与停留时长,搭建诊断模型,为早期筛查开辟新径;在微量体液pH测量领域,以聚苯胺薄膜电极搭配自研电路装置,让精准测量走向现实,未来可广泛应用于运动员生理监测、临床血液分析、口腔唾液检测等多元场景。

对于来自实验室“大家庭”的温暖,黄海兵表达了感谢:“每当我想要放弃的时候,实验室的老师和学长学姐总是会在我的身边无私帮助我、鼓励我。我也希望自己像他们一样,将实验室的这一份善良传递下去。”

行胜于言。参与竞赛科研的同时,他利用自己的所学所长,积极投身志愿服务活动。作为学校电子爱好者协会的主要负责人,他和小伙伴一直致力于将科普知识传播给更多的人,因为他们坚信,科技的力量在于普及与应用,只有让更多人了解科学、热爱科学,才能推动科技的进步与发展。

学院主办的“大手拉小手”科普社会实践活动现场,黄海兵拿出了参加全国大学生智能汽车竞赛的作品:“比如,传感器就是汽车的‘眼睛’,控制系统就是汽车的‘大脑’,告诉汽车现在需要做什么……”

面对充满好奇心的幼儿园小朋友,他没有使用复杂的专业术语,而是用生动的语言和形象的比喻,为孩子们讲解智能汽车的基本原理,并现场演示了智能汽车如何识别道路、躲避障碍物,让小朋友们直观感受到科技的魅力。

互动环节,小朋友们怀着强烈的好奇心,一个接一个提问,他也一一耐心解答,甚至还带着大家动手操作智能汽车模型,满足孩子们的探索欲。

从幼儿园到小学,从社区到暑期“三下乡”社会实践,黄海兵和团队小伙伴一直都在努力让更多的民众近距离感受科技的魅力,为需要帮助的人群提供技术支持和科普教育。“小朋友看到我演示模型时的欢呼雀跃,村里大爷大妈对我的科普讲座竖起的大拇指,都让我觉得在实验室里的种种辛苦都是有回甘的,一切的付出都值了。”

从青涩赛场到“硬核”科研,从“被启蒙”到为他人启蒙,黄海兵步履不停。他也将带着这份信念,向着未知勇毅前行,用智慧与汗水,铺就科研创新的锦绣前程,点亮青年追梦的熠熠星火。(生物医学工程学院 新闻中心)