大脑,是人体最复杂、最神秘的器官,它掌控着我们的思想、情感与行为。当这个精密的“司令部”出现故障时,患者便会陷入精神疾病的痛苦深渊。有这样一位青年学者,他选择向这个人类认知的“终极疆域”发起挑战,致力于用科学的钥匙,打开精神疾病的“黑箱”,为患者寻找通往康复的精准路径。

他,就是安徽医科大学青年拔尖人才,精神卫生与心理科学学院副教授、博士生导师季公俊。

结缘安医:在沃土上耕耘与收获

与许多“科班出身”的科研人员不同,季公俊的科研之路颇具“跨界”色彩——始于临床护理。而这份对患者疾苦的深刻体察,驱动他先后攻读人体解剖学硕士与认知神经科学博士,完成了从临床关怀到脑科学前沿的探索。这段独特的求学经历,也为他塑造了交叉学科的独特视野。

2015年,满怀科研理想的季公俊正式加入安徽医科大学。这片医学教育的沃土,成了他施展抱负的新起点。从讲师到副教授,再到博士生导师,学校见证了他的快速成长,也为他的创新探索提供了最坚实的支持。凭借出色的成果,他获评“安徽医科大学復元科技新星”,并成功获得安徽省高校杰出青年基金的资助。

“这里有着非常好的科研氛围和临床资源,特别是汪凯教授带领的团队,在精神医学和神经调控领域有着深厚的积累,这为我的研究提供了巨大的帮助。”季公俊表示,他在安医大如鱼得水,能够将自己的脑影像分析特长与学校的临床优势紧密结合,并作为核心成员参与多项重大课题,“我们团队在抑郁症、精神分裂症等领域的系列研究成果,先后获得了安徽省科学技术奖一等奖、二等奖以及中华医学科技奖二等奖等荣誉。”

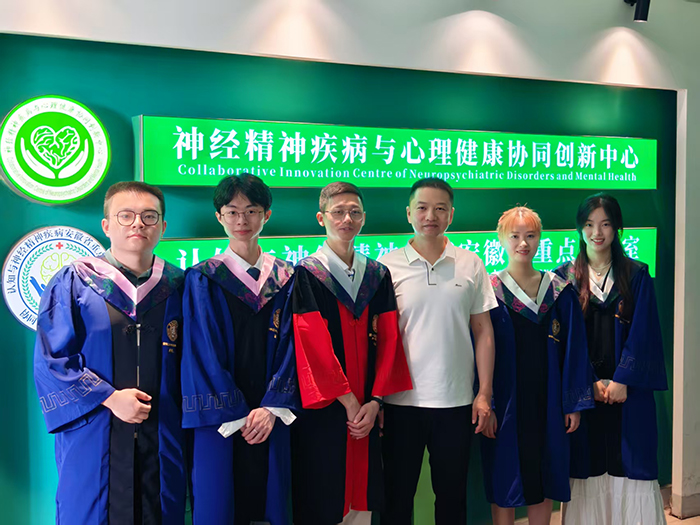

作为导师,季公俊将“引路人”的角色看得极重。他不仅在学术上对学生严格要求,更在生活上给予无微不至的关怀。他常常对学生说:“做科研,要耐得住寂寞,守得住本心,更要有敢于挑战权威的勇气。”在其悉心指导下,多名研究生获得国家留学基金的支持前往国外知名大学攻读博士学位,他本人也因在教书育人方面的出色表现,获评学校“优秀研究生导师”和“优秀班主任”,其所在的导学团队也荣获了校级“优秀导学团队”的称号。

安医大不仅提供了良好的成长平台,更赋予了季公俊将科研成果推向应用的信心和权利。在学校的大力支持下,其团队的“无创神经调控技术”成功实现科技成果转化,成立了合肥脑纹科技有限公司,并获得了合肥市科创集团的种子基金资助。这一步,不仅是他个人科研生涯的一大跨越,更是学校大力鼓励科技创新、服务社会发展的生动体现。

创新为刃:为精准治疗铸造利器

如何让精神疾病的治疗更加有效?这是季公俊科研工作的核心目标。为此,他双管齐下,一方面深入探索疾病的神经机制,另一方面积极创新临床治疗方案,致力于将基础研究的发现与临床应用紧密结合。

在基础研究领域,他敢于挑战传统认知,将目光投向了以往被忽视的脑白质。他率先提出“白质功能影像学”分析新方法,为解析精神分裂症等脑疾病的宏观环路机制开辟了全新视角。这一系列关于脑白质功能障碍在精神疾病中作用的开创性研究,相继发表在国际知名学术期刊《自然-心理健康(Nature Mental Health)》和《科学通报(Science Bulletin)》上,引起了学界的广泛关注。

在临床应用层面,季公俊致力于优化重复经颅磁刺激(rTMS)这一物理治疗方案。针对传统rTMS治疗疗效差异大、应答率低的痛点,他利用神经影像技术,精准识别每位患者独特的脑网络异常模式,从而建立个体化的磁刺激调控新策略,真正实现“量体裁衣”。在一项针对精神分裂症幻听症状的临床试验中,他的团队通过这种精准定位,取得了显著的临床疗效,这项重要的临床研究成果发表于《美国医学会杂志(JAMA)》子刊《美国医学会网络开放期刊(JAMA Network Open)》。他的研究还不断向癫痫、帕金森病等其他脑疾病拓展,相关成果发表于《自然-通讯(Nature Communications)》《放射学(Radiology)》等权威期刊。

为了让这些前沿的科研成果能够真正惠及广大患者,他带领团队将复杂的定位技术转化为便捷的工具,开发了rTMS靶点定位软件TMStarget和脑白质功能分析软件WhiteMatterSF,并将TMStarget部署在免费的云计算平台上,极大地推动了精准神经调控技术的普及。这些自主研发的工具,连同“经颅磁刺激靶点定位方法”等相关技术,已获得多项国家发明专利、实用新型专利及软件著作权。

季公俊认为,科研的魅力在于探索未知,但科研的最终价值在于应用。每一个数据的背后,都可能隐藏着揭示疾病本质的关键线索;每一次技术的改进,都可能为患者带来多一分的康复希望。“当看到我们开发的软件被其他医院的医生使用,看到接受我们优化方案治疗的患者病情得到改善时,那种成就感是任何奖项都无法比拟的。这条路虽然充满挑战,但我深感责任重大,也充满信心。”

“我常常把自己看作一个‘架桥工’。桥的一端是复杂的脑科学基础研究,另一端是亟待帮助的患者。我的工作,就是努力把这座桥建得更宽、更稳、更通畅。”谈及未来的科研工作,季公俊的言语十分质朴,但他的眼里满是专注与热情。(精神卫生与心理科学学院 人力资源部 新闻中心)